Трамвайное движение в Петербурге было открыто 16 сентября (по старому стилю - прим.) 1907 года. Именно в этот день по улицам города пошел электровагон. Маршрут первого трамвая начинался на Адмиралтейском проспекте, шел через Благовещенский мост и заканчивался на 8-й линии Васильевского острова. На протяжении всего пути, который длился всего 7 минут, трамвайный вагон сопровождала удивленная публика. Через месяц трамваи пошли по Садовой линии от Невского проспекта до площади Тургенева, а в декабре – по Невской линии, соединившей Московский вокзал и Адмиралтейство.

Несмотря на статус столицы Российской империи, Санкт-Петербург оказался всего лишь 28 по счету городом, в котором открылось трамвайное движение. Первооткрывателем в 1892 году стал Киев, затем трамваи появились в Нижнем Новгороде, Казани, Днепропетровске. Петербургский трамвай проектировался позже: для столицы, построенной на болоте, необходимо было выбрать оптимальное решение. Так что появлению первого трамвая предшествовала длинная история.

Омнибус или «40 мучеников»

До середины XIX века простые жители Петербурга – рабочие и ремесленники – практически обходились без общественного транспорта. Извозчики для большинства населения были не по карману. Первым по-настоящему доступным транспортом стал омнибус — вместительная карета, запряженная лошадьми.

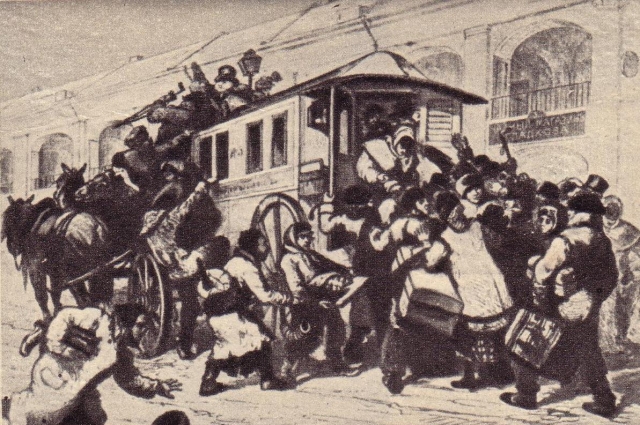

По улицам Петербурга омнибусы пошли в 1847 году. Первые экипажи вмещали 10-16 человек, а проезд стоил всего 10 копеек. За сравнительно небольшую плату в них мог проехать почти каждый. Постепенно на крышах карет начали сооружать второй этаж, который назвали «империалом». Двухэтажный омнибус был вместительным, но не удобным. В народе его так и прозвали – «40 мучеников» – по числу пассажиров, способных поместиться в экипаже.

Конка – прообраз трамвая

Вагончик, запряженный лошадьми, появился в 1860-е годы и стал настоящим «отцом» электрического трамвая. Своему «рождению» он обязан строительству железных дорог, которое широко развернулось по всей России, в том числе и Санкт-Петербурге. К 1863 году столица Российской империи открыла первую рельсовую колею, протянувшуюся вдоль Невского проспекта, и приступила к активной работе.

В начале на линии выходило 29 небольших вагончиков, в каждый из которых запрягалась одна лошадь. По Невскому они курсировали с интервалом в 10 минут, на других ветках — 15 минут и даже полчаса. Вмещал такой вагон 10 человек. Через год вагоны расширили, на них так же, как на омнибусах, появился второй этаж – империал, где не было крыши. Пассажиры мокли под дождем, изнывали от жары, зато платить надо было меньше — 3 копейки, тогда как проезд внизу стоил пять. Женщинам подниматься на второй этаж конки было запрещено - это считалось неприличным. Лишь с 1903 года они получили официальное право ездить на империале.

Несмотря на видимые достоинства, конка имела серьезные недостатки. Ее скорость была невелика – всего 8 км/ч. И лошади оказались не столь надежны и выгодны, как предполагалось. Они часто болели и гибли.

Паровик

В 1886 году на улицах города появился паровой трамвай или «паровая конка», как его называли в то время. Внешне «паровик» отдаленно напоминал обыкновенный паровоз – маленький локомотив тащил за собой несколько коночных вагонов с пассажирами. Ехал он медленно – в среднем 10 км/ч, и к тому же сильно дымил. В 1920-е годы он исчез с улиц Петербурга и появился вновь лишь в годы Великой Отечественной войны. В дни блокады он перевозил грузы, вооружение и бойцов.

«Ледяной трамвай»

Современный электрический трамвай имеет три дня рождения. Впервые он был представлен в 1880 году талантливым инженером Фёдором Пироцким у станции Сестрорецк. Внешне трамвай ничем не отличался – обычный вагон конки с империалом. Но снизу, под кузовом, был подвешен электродвигатель, который позволял изобретателю двигать пустой вагон по рельсам без лошади и без локомотива. Несмотря на все достоинства трамвая, он появился гораздо позже – переоборудование конной дороги в электрическую требовало вложения немалых средств.

Зимой 1894 года трамвай «отмечает» второй день рождения. По льду, по наклонно уложенным рельсам побежали вагоны, перевозившие горожан с Сенатской площади на Васильевский остров и обратно. На следующую зиму их заменил настоящий трамвай. За сезон такой «ледяной электровагон» перевозил до 900 тысяч пассажиров.

Трамвайное движение

Третий официальный день рождения трамвай получил 29 сентября (16 — по старому стилю) 1907 года – было торжественно открыто трамвайное движение по улицам города. Вагон представлял собой полуоткрытую площадку, разделенную на две части – для пассажиров второго и первого классов. Вдоль стен стояли скамейки, на которых могли уместиться по 12 человек. Билет в первый класс стоил 5 копеек, во второй — 3 копейки. Однако с 1908 года второй класс ликвидировали, плата за билет стала одинаковой — 5 копеек за каждый тарифный участок.

Трамвайное движение начиналось в 7.30 и заканчивалось в 23.00. Сотрудники трамвая – вагоновожатый и кондуктор – имели тяжелые условия работы. Водителю приходилось всю смену стоять на ногах (к тому времени еще не было разработано водительское кресло), а кондуктор находился либо на задней площадке, либо на подножке вагона. К тому же в течение всей смены они не имели возможности согреться – площадки вагонов были открытыми.

Болтило, стрелочник и другие «трамвайные профессии»

Трамвайное движение на улицах города стало причиной появления новых специальностей. Так, например, была введена должность «болтило» – работа заключалась в том, чтобы разъединять и соединять болты, которыми крепились рельсы на разводных пролетах мостов. Популярной была работа «метельщика» – они составляли 2/3 трамвайных рабочих и занимались тем, что метлами и скребками очищали рельсы. Одной из самых традиционных транспортных специальностей была профессия стрелочника. В любую погоду эти смелые люди сидели на раскладных стульчиках на перекрестках, переводя трамвайные стрелки.

Проект легкорельсового трамвая в Пулково скорректируют за 41 миллион рублей

Проект легкорельсового трамвая в Пулково скорректируют за 41 миллион рублей  В Петербурге за 10 лет заменят 350 трамвайных вагонов

В Петербурге за 10 лет заменят 350 трамвайных вагонов  «Купчино» и «Пулково» свяжет линия легкорельсового трамвая

«Купчино» и «Пулково» свяжет линия легкорельсового трамвая  Не плевать и не курить! Интересные факты из истории петербургской конки

Не плевать и не курить! Интересные факты из истории петербургской конки  Дерзкие и резкие. Как Петербург стал родиной гопников

Дерзкие и резкие. Как Петербург стал родиной гопников