15 мая 1935 года в Ленинграде в возрасте 56 лет умер художник-авангардист, основоположник направления супрематизм Казимир Малевич. Что связывало художника с нашим городом, где впервые увидел свет знаменитый «Чёрный квадрат» и как хоронили Малевича по обряду супрематистов? Об этом в интервью с spb.aif.ru рассказала искусствовед, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея Ирина Карасик.

Квадрат вместо иконы

Никита Серебряков, spb.aif.ru: Ирина Нисоновна, когда Казимир Малевич начал работать в Петербурге и чем примечателен этот этап его творчества?

Ирина Карасик: Сложно сказать, когда Малевич впервые приехал в наш город, но известно, что весной 1911 год он принял участие во 2-й выставке петербургского общества «Союз молодежи», а потом и во всех последующих. В 1912 году познакомился с петербургским художником Михаилом Матюшиным. Встреча стала судьбоносной, ведь в будущем у них сложился творческий союз, они сильно повлияли на становление друг друга.

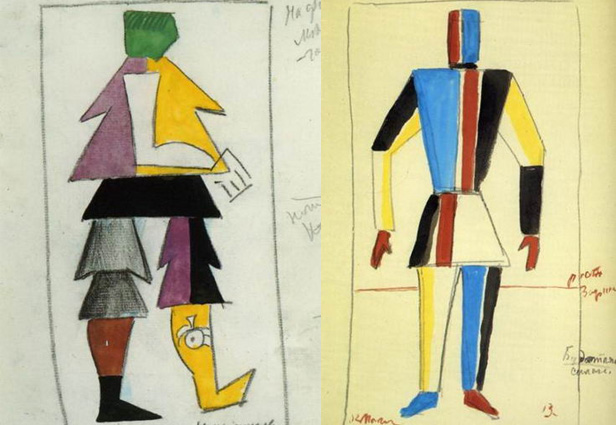

В дореволюционный период в биографии Малевича произошло два крупных события. Во-первых, можно вспомнить постановку футуристической оперы «Победа над солнцем» 1913 года. Либретто написал поэт-футурист Алексей Кручёных, а музыку — Матюшин. Костюмы и декорации разрабатывал Малевич.

Сегодня оперу называют одним из первых перформансов. В её основе чисто футуристическая идея победы будущего над прошлым, над временем, над природой, над старой эстетикой и всей старой жизнью. Символом всех этих отживших ценностей выступало Солнце.

Впервые оперу представили в Луна-парке в Демидовом саду (сейчас на этом месте жилая застройка на улице Декабристов). На сцене творилось нечто невообразимое для тогдашней публики — непривычная диссонансная музыка, резкие лучи прожекторов, яркие геометрические костюмы, скрывавшие и искажавшие тело актёров.

— Правда, что именно во время подготовки к опере впервые возникла идея «Чёрного квадрата»?

— На одной из декораций действительно нарисовали квадрат, но чёрной была только его половина — по диагонали. Впервые знаменитая картина была представлена на выставке «0, 10». Малевич повесил её провокационно в так называемом красном углу — в том месте, где в русских избах висели иконы. А вокруг разместил другие супрематические произведения.

«Черный квадрат» нельзя воспринимать строго как картину — это, скорее, концепция, жест, отказ от предмета, от изображения, итог пути живописи. Хотя стоя перед полотном можно много размышлять о жизни и смерти, и даже рассматривать «квадрат» как символ русского пути. Сам Малевич постоянно нагружал его новыми смыслами, трактовал по-разному. Тем более что в последствии он создал несколько «чёрных квадратов».

«Спасал» учеников в шкафах

— Как проходил новый этап творчества Малевича после революции?

— Летом 1918 года Малевич ненадолго переехал в Петроград. Он получил мастерскую в Академии художеств, но вскоре передал её Матюшину, а сам уехал сначала в Москву, а потом в Витебск. Петербургским художником его можно считать с 1922 года, когда он переселился в наш город, и вместе с частью витебских учеников, входивших в объединение «Уновис», продолжил утверждать новое искусство.

В августе 1923 года Малевич был назначен на должность директора уникального Музея художественной культуры, собственно, первого музея современного искусства. Там он вёл исследовательскую работу и воспитывал новый тип учёных-художников. Ему дали служебную квартиру в доме Мятловых на Исаакиевской площади, где художник прожил до самой смерти.

Также Малевич запомнился ленинградцам как создатель супрематического фарфора — знаменитого чайника, похожего на паровоз, и странной получашки. Потом он привёл на форфоровый завод своих учеников Илью Чашника и Николая Суетина, которые продолжили его дело.

В последние годы Малевич был руководителем Экспериментальной лаборатории при Русском музее. Его работы вошли в экспозицию «Искусство эпохи империализма».

— Сохранились ли какие-то впечатления Малевича о нашем городе?

— В его дневниках и письмах не так много воспоминаний о Петербурге. В одном из писем Малевич писал, что ждёт с нетерпением, как бы скорее покинуть «чёртов град» и выбраться в любимую Немчиновку в Подмосковье, где он любил проводить время на природе. Временами сетовал на холод и промозглый климат Ленинграда.

Вместе с тем последний период жизни Малевича тесно связан именно с Ленинградом. Малевич всё-таки остался жить и работать именно в нашем городе, несмотря на то, что в начале 20-х годов не было никаких к этому предпосылок — больше перспектив намечалось в той же Москве. Но позже он возглавил музей, вокруг собралось много учеников, и он уже уверенно чувствовал себя в Ленинграде.

Но одно описание, где возникает образ города, у Малевича всё-таки есть. Речь о страшном наводнении 1924 года. Оно произошло ровно через век после знаменитого наводнения, которое застал Пушкин и которое легло в основу поэмы «Медный всадник». Малевич подобно Александру Сергеевичу очень эмоционально откликнулся на это событие. «Мы претерпели ужас и вместе с тем великолепное зрелище материовидных движений», — писал художник.

В районе Демидова переулка художник заметил, как крысы сбились в стаи и бросились наутёк, и сразу догадался, что грядёт стихийное бедствие. И не ошибся — вода быстро начала подступать к стенам зданий. К вечеру Малевич добрался до Исаакиевской площади и увидел как Нева «чёрными с белыми гривами волнами» яростно «плевалась на всю устроенную культурой ей дорогу». Может быть, он имел в виду скованность реки гранитными набережными.

Вместе с учениками он спрятался в доме Мятловых и полушутя предложил путь спасения: собрать шкафы со всех квартир, сесть в них, как в лодки, и плыть в сторону Летнего сада, куда вода ещё не добралась.

Картина на бампере катафалка

— Малевич был религиозным человеком?

— Традиционно религиозным человеком в зрелые годы он не был, но религией в принципе интересовался. Посещал православные, католические храмы и синагоги. В своих философских трактатах он так или иначе приближается к метафизике.

А вот что касается похорон, у супрематистов были свои обряды. Сначала в 1929 году состоялись похороны ученика Малевича Ильи Чашника. На могиле установили белый куб с квадратом, а в гроб положили ленту с надписью «Художнику нового искусства». Похороны самого Малевича прошли с ещё большим размахом.

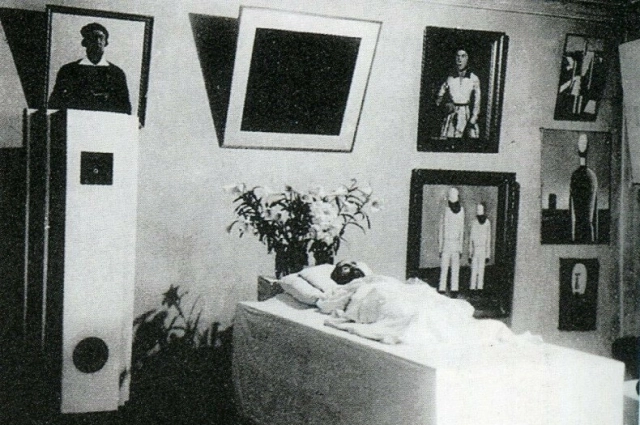

Существует легенда, что Малевич завещал, как именно его должны похоронить — в гробу в форме креста. Хотя достоверных сведений о конкретном завещании художника нет. В его квартире на панихиду устроили своеобразную выставку. По воспоминаниям соратника Ивана Клюна, расставленные в комнате букет с цветами, колонка и даже крышка гроба составляли своеобразную супрематическую композицию.

Союз художников, не особенно жаловавший Малевича при жизни, выделил средства на похороны. Гроб Малевича ученики выполнили в сложной геометрической форме «архитектон» — если смотреть в разрезе, то он действительно напоминал крест. На крышке — круг и квадрат. Грузовик с гробом и «Чёрным квадратом» на бампере проехал вдоль всего Невского проспекта до Площади Восстания. Похоронная процессия и так была большая, а так как всё происходило в выходной день, к ней присоединялись ещё и любопытные прохожие. На Московском вокзале гроб погрузили в вагон, на котором тоже красовался чёрный квадрат. Поезд отбыл в Москву, где тело художника кремировали. Похоронен он в Немчиновке.

— Имя Малевича, пожалуй, одно из самых известных сегодня, а «квадрат» давно стал узнаваемым брендом. Почему интерес к художнику не ослабевает?

— Идеи Малевича дали импульс процессам ХХ и даже ХХI века, они оказали влияние на искусство, на современную архитектуру и дизайн.

Вокруг его творчества осталось ещё много неразгаданных тайн. Например, недавно биографы выяснили, что художник прибегал к мистификациям, связанным со временем создания работ. В 1930-е годы он датировал свои свежие работы из цикла о крестьянах, как более ранние, относящиеся к дореволюционным годам. А всё для того, чтобы показать логичное развитие своих супрематических идей.

И, конечно, «Чёрный квадрат» при всей своей «брендовости» до сих пор вызывает споры. Интересно, что под чёрным слоем краски находится цветная композиция. А недавно под этой композицией обнаружили ещё одну, кроме того, на белом поле открыли не полностью читаемую авторскую надпись. И художник, и его главная картина продолжают нас удивлять. Я думаю, живой интерес к творчеству Малевича еще долго не угаснет.