Блокада стала тяжелейшим испытанием для всех жителей Ленинграда – мужчин и женщин, стариков и детей. Чтобы не сойти с ума от ужаса и постоянного голода, многие начинали вести дневники, куда записывали все, что происходит с ними в осажденном городе. Эти строки заставляют сердце сжиматься от боли. SPB.AIF.RU рассказывает о пяти блокадных дневниках и судьбах их авторов. Все эти люди были разного возраста, статуса, но их объединяло одно желание – жить.

Дневник Георгия Князева

Георгий Князев – известный ленинградский ученый, более 30 лет он был директором Архива академии наук СССР. На момент начала блокады ему было 54 года. Несмотря на то, что Князев был прикован к инвалидной коляске, он продолжал работать в Архиве и вел дневник, в котором не только записывал личные переживания, но и старался показать блокаду Ленинграда с точки зрения истории и статистики. Ученый рассказывал о настроении ленинградцев, положении на фронте, делах в Архиве.

Князев жил на Васильевском острове. Его дом находился в нескольких сотнях метров от места работы. Только этот путь ученый и проделывал изо дня в день. Выходя из дома, он смотрел на сфинксов на набережной Невы и предавался размышлениям о будущем.

«Стоявшие около сфинксов два бронзовых светильника разобраны и увезены. Сфинксы еще стоят… Сегодня я смотрел на них с глубоким волнением… Но стихов сочинять не мог, - пишет он в первые дни войны. - 10 ч. 30 мин. Последние известия по радио. Турция заявила о своем нейтралитете. Громадный взрыв народного воодушевления прокатывается по стране в связи с начавшейся великой отечественной войной. Должны же восстать народы Европы!».

Нередко в своем дневнике Князев упоминает и Марию Федоровну свою верную «жену-друга», как он сам ее называет. Ученый понимает, что без нее он вряд ли перенес бы эти страшные дни.

В первый день блокады Князев понимает, что городу предстоит перенести еще много испытаний. «1941. IX. 8. Когда я возвращался со службы, на отрезке моего малого радиуса — набережной Невы чувствовалось неровное пульсирование жизни города, - пишет ученый. - Военные катера волновали свинцовые сентябрьские невские воды… В 7 часов 30 минут вечера, когда я отдыхал, вдруг затрясся весь наш дом. Раздавалась стрельба из зениток и пулеметов. Первое мгновение было жуткое. За Невой полыхало пожарище. Даже в воде оно отражалось. <…> 12 часов 30 минут. Тревога продолжается. С судов на Неве иногда раздаются выстрелы. Сегодня весь Ленинград, по-видимому, не будет спать. Итак, на семьдесят девятый день началась бомбежка Ленинграда. Впереди, пожалуй, предстоит много еще таких тревожных дней и ночей. Чашу испытаний нужно будет выпить до дна, трудную чашу!».

Первая блокадная зима была для Князева непростой, но ученый больше всего опасается за город: выстоит ли Ленинград, выдержит ли вражеский напор? В августе 1942 года ученый вместе с женой был эвакуирован в Казахстан. После окончания войны он вернулся в Ленинград, откуда уже не уезжал до самой смерти в возрасте 82 лет.

Дневник Ангелины Крупновой-Шамовой

В 2000-х годах двое петербуржцев нашли на помойке толстую исписанную тетрадь, которая оказалась блокадным дневником Ангелины Крупновой-Шамовой. Записи женщины, которая на тот момент уже ушла из жизни, были впоследствии опубликованы в СМИ.

У Крупновой-Шамовой была непростая судьба. Она пережила восьмерых из десяти своих детей.

К началу блокады у нее было трое маленьких детей – 8-летняя Милетта, 6-летний Кронид и 4-летний Константин. К тому же, женщина была беременна четвертым ребенком. «Шла медленно-медленно, а дома ждали трое детей: Милетта, Кронид и Костя. А мужа взяли в саперы... Получу за февраль иждивенческую карточку, а это - 120 гр. хлеба в день. Смерть... – пишет Крупнова-Шаманова. - Когда на лед взошла, увидела справа под мостом гору замерзших людей - кто лежал, кто сидел, а мальчик лет десяти, как живой, припал головкой к одному из мертвецов. И мне так хотелось пойти лечь с ними. Даже свернула было с тропы, но вспомнила: дома трое лежат на одной полутораспальной кровати, а я раскисла - и пошла домой».

Федор родился в апреле 1942-го слабым мальчиком, кормить его было нечем – от голода у Ангелины пропало молоко. В июле он умер. Тремя месяцами ранее не стало Милетты. «26/IV дочь умерла в час ночи, а в 6 утра кормить Федора грудью - ни одной капли молока, - описывала блокадница события тех дней. - Детский врач сказала: «Я рада, а то мать (то есть я бы) умерла и оставила бы трех сыновей. Не жалей дочь, она недоносок - умерла бы в восемнадцать – обязательно». <…> Слез нет, но на душе пусто, жутко. 9/V 1942 г. Мой муж пришел пешком с Финляндского вокзала на сутки. Сходили за тележкой и справкой для похорон на Смоленском кладбище. Кроме моей малышки - два неопознанных трупа... Одну из умерших дворники волокли за ноги, и голова ее стучала по ступенькам... ».

В 1944 году Ангелина родила еще одного ребенка – дочь Надежду. С продуктами в Ленинграде было уже гораздо лучше, и девочка выжила.

Сама Ангелина Крупнова-Шамова прожила 97 лет и умерла в 2008 году, в окружении детей, внуков и правнуков.

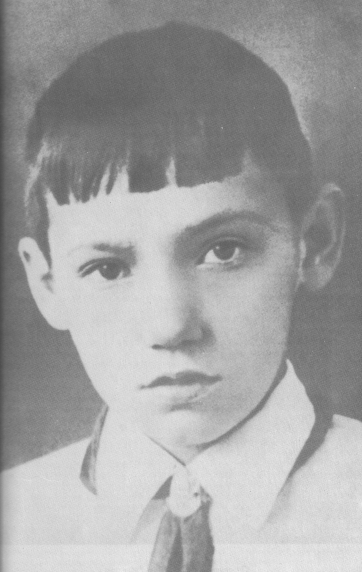

Дневник Юры Рябинкина

Юра Рябинкин жил в Ленинграде вместе с мамой и младшей сестрой Ирой. Он учился в школе и посещал исторический кружок в Доме пионеров. Когда началась блокада, Юре было 16 лет.

На первых страницах дневника подростка проскальзывает детская обида: мальчик недоволен, что мама наливает ему меньше супа, чем обычно, хотя, как ему кажется, она сама и Ира едят досыта.

«Все мы издерганы. У мамы я давно не вижу спокойных слов. Чего ни коснется в разговоре - ругань, крик или истерика, что-то в этом роде, - пишет Юра. - Причин много - и голод, и вечный страх перед обстрелом и бомбежкой. В нашей семье - всего-то 3 человека - постоянный раздор, крупные ссоры... Мама что-то делит, Ира и я зорко следим - точно ли... Просто как-то не по себе, когда пишешь такие слова».

Голод толкает мальчика на поступки, из-за которых он презирает самого себя. Так, купив в магазине какао с сахаром, дома Юра обманывает маму: говорит, что на обратном пути у него отняли несколько пачек. «Ну вот и все... Я потерял свою честность, веру в нее, я постиг свой удел, - сокрушается мальчик. - Разыграл дома комедию со слезами и дал маме честное пионерское слово, что ни одной пачки какао себе я не брал... А затем, смотря зачерствелым сердцем на мамины слезы и горе, что она лишена сладкого, я потихоньку ел какао».

Потом, когда мальчик понимает, что его близкие могут погибнуть, он осознанно отказывается от еды, отдавая свою часть сестренке: «главное, чтобы Ира и мама выжили!».

Мальчик мечтает об эвакуации, но она постоянно откладывается. В декабре 1941-го Юра слабеет настолько, что уже с трудом встает и ходит с палочкой. Последняя запись в его дневнике датирована 6 января 1942 года: «Силы из меня уходят, уходят, плывут... А время тянется, тянется, и длинно, долго!.. О господи, что со мной происходит? И сейчас я, я, я...». Он уже не может записывать свои мысли. Через два дня, 8 января, мама Юры с дочкой Ирой, наконец, отправляется в эвакуацию. Юра остается в Ленинграде: он не в силах даже подняться. Точная дата его смерти неизвестна.

Мать Юры и Иры упала замертво, лишь шагнув на вокзал в Вологде, куда их привезли из Ленинграда. Эту страшную войну пережила лишь ее дочь.

Дневник Лены Мухиной

На страницах записной книжки девочка подробно рассказывала об ужасах войны и о том, что происходит в городе. 8 сентября, в первый день блокады, Лене очень страшно: кругом грохот, пожары, шум. «Мы ответим, мы за все «им» ответим, - пишет девочка. - Эти звери в образе человеческом подвергают советских граждан, попавших в их лапы, таким пыткам, перед которыми бледнеют пытки мрачного средневекового застенка. Например, обрубают человеку руки и ноги и этот еще живой обрубок бросают в огонь.

Нет, они заплатят сполна. За погибших от бомб и снарядов ленинградцев, москвичей, киевлян и многих других, за замученных, изуродованных, раненых бойцов Красной Армии, за расстрелянных, растерзанных, заколотых, повешенных, погребенных живым, сожженных, раздавленных женщин и детей они заплатят сполна. За изнасилованных девушек и маленьких еще девочек, за повешенного мальчика Сашу, который не побоялся и надел красный галстук, за изрешеченных разрывными пулями маленьких ребятишек и женщин с младенцами на руках, за которыми эти дикари, сидящие за штурвалом самолетов, охотились ради развлечения, – за все, за все это они заплатят!».

8 февраля 1942 года умерла Бернацкая. В мае Лена узнает, что ее скоро эвакуируют в Горький, но эта новость уже не приносит ей радости. «Я настолько ослабла, что мне все безразлично, - пишет она. - Честное слово, прямо смешно, ведь я не какой-нибудь инвалид, не старик или старуха, ведь я молодая девушка, у которой все впереди. Ведь я счастливая, ведь я скоро уеду. А между тем посмотрю на себя, на что я стала похожа. Безразличный, тоскливый взгляд, походка как у инвалида 3-ей степени, едва ковыляю, трудно на 3 ступеньки подняться. Прямо смех сквозь слезы».

Лена Мухина вернулась в Ленинград из эвакуации осенью 1945 года, а через несколько лет перебралась к родственникам в Москву. Работала художницей по росписи ткани и умерла в 1991 году, в возрасте 66 лет.

Дневник Тани Савичевой

Дневник Тани Савичевой, пожалуй, известен даже каждому школьнику, ведь он стал негласным символом блокады Ленинграда. Этот дневник – всего 9 листочков из записной книжки. Несколько строк, которые поместились на этих страницах, вселяют в сердце какой-то первобытный ужас. 11-летняя Таня не рассказывает о бомбежках, голоде и страданиях. Она просто записывает даты смерти родных людей.

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12 часов утра», - это первая запись в дневнике Тани. В тот день не стало ее старшей сестры. За несколько месяцев девочка теряет практически всю семью: сестер, брата, бабушку, маму, двух дядей. «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня».

В августе 1942 года девочку эвакуировали в Горьковскую область, но было уже поздно: здоровье Тани было подорвано. Она заболела туберкулезом кишечника и была очень слаба. 1 июля 1944 года она умерла. В последние дни девочка ослепла. Больничный конюх похоронил Таню на местном кладбище.

Блокадная муза. Как голос Ольги Берггольц спас жизни тысячам ленинградцев

Блокадная муза. Как голос Ольги Берггольц спас жизни тысячам ленинградцев  Футбол в «городе мертвых». Как блокадный Ленинград доказал, что жив

Футбол в «городе мертвых». Как блокадный Ленинград доказал, что жив  Блокадный словарь. 15 слов осажденного Ленинграда

Блокадный словарь. 15 слов осажденного Ленинграда  Блокадные ласточки. Как возрожденный трамвай подарил Ленинграду надежду

Блокадные ласточки. Как возрожденный трамвай подарил Ленинграду надежду