Весной 1701 года под Архангельском по распоряжению Петра I началось строительство Новодвинской крепости, которая должна была сохранить связь России с внешним миром в условиях Северной войны. На тот момент Швеция плотно обложила нашу страну по суше, и Архангельский порт оставался единственным способом ввезти в страну ценнейшие товары из-за рубежа. О том, как царь Петр боролся с антироссийскими санкциями в XVIII веке, – в нашем материале.

Ниточка торговли

К моменту прихода к власти будущего царя-реформатора Россия очень сильно отставала от своих западных соседей по уровню экономического развития. Чего говорить о прочем, если казна Московского царства частенько высчитывалась в мехах и беличьих шкурках, а рубль оставался, скорее, некой счетной единицей, а не реальным средством оплаты. Это примерно то же самое, как если бы в наши дни размеры бюджета определялись в тоннах нефти или кубометрах древесины. При этом страна была фактически лишена контактов с Европой – выход к Черному и Средиземному морям перекрывали турки, выход к Балтике после окончания Смуты у русских отобрала Швеция, и контакты шли, в основном, через Польшу. А та и сама не являлась самым развитым государством Европы, к тому же отношения постоянно портились и посредничество перекрывалось. Единственной ниточкой оставался порт в Архангельске, куда по Баренцеву и Белому морю, вдоль побережья Норвегии и Кольского полуострова, время от времени прибывали европейские купцы, привозившие в страну те товары, в которых она отчаянно нуждалась – от пеньки и дубленой кожи до бронзы и селитры (для пороха). Именно экономические причины, в конечном итоге, и стали причиной Северной войны. Россия возвращала себе утерянные несколько десятилетий назад земли, а также прорубала «окно в Европу».

Катастрофа под Нарвой

Известно, что первоначально боевые действия складывались не в пользу русской армии. Петр I с войском двинулся по привычному маршруту – к балтийским портам. Он надеялся, заняв один из приморских городов нынешней Прибалтики, выйти на торговые просторы самым простым путем. Наиболее крупной шведской крепостью в регионе была Нарва, на нее-то царь и нацелился. Все недостатки русской армии наглядно проявились в этом походе – до Нарвы армия добиралась полтора месяца, растеряв по дороге до трети личного состава. Вместо планировавшихся 60 тысяч солдат царь привел под стены крепости всего 35-40 тысяч. Русская артиллерия оказалась слишком слабой для сокрушения крепостных стен, а ядер не хватало.

Зато шведский король Карл XII без дела не сидел. Пока русские только собирались в поход, во главе 15 тысяч шведских солдат он высадился под Копенгагеном, принудил Данию к выходу из войны и, соединившись с крупными силами из Риги, двинулся выручать Нарву. 30 ноября 1700 года войска короля Карла внезапным ударом разгромили русскую армию – главный штаб, состоявший в основном из иностранных офицеров, предпочел сдаться «цивилизованным» шведам, а основная часть армии капитулировала. Мужественно дрались лишь гвардейские Преображенский и Семеновский полки, которые не только сами сумели избежать капитуляции, но и прикрыли отход части русской армии, что спасло ее от полного уничтожения. За мужество, проявленное в этой битве, гвардейцы в 1700–1740 годах носили красные чулки (в память о том, что «в сей битве стояли они по колено в крови»). Результаты кампании для российской стороны были катастрофическими: потери убитыми, смертельно ранеными, утонувшими, дезертировавшими и умершими от голода и мороза составили от 8 до 10 тысяч человек, 10 генералов и 56 офицеров попали в плен, 179 из 184 пушек было потеряно.

После этого в Швеции утвердилось мнение, что русская армия небоеспособна. Карл XII перенес весь свой напор на Польшу, а Россию было решено дожать экономически. Все связи с Европой по суше заблокировали, никакие товары ни в Россию, ни из России попадать на запад по суше не могли. Единственным вариантом для торговли оставался архангельский порт. Через него шел экспорт хлеба, пушнины, дегтя, корабельного леса и других товаров. В обратную сторону ввозились столь необходимая продукция европейских мануфактур и монетное серебро, а во время войны – порох, свинец, мушкеты и другое военное снаряжение. 20 марта 1701 года король подписал указ об организации экспедиции против русского порта. Для похода отобрали семь кораблей, в том числе три фрегата. Чтобы отвлечь внимание, распускались различные слухи – зачастую самые необычные. Например, о том, что корабли готовятся идти к берегам Гренландии для осуществления китобойного промысла. 27 мая 1701 года эскадра вышла из Гетеборга. Ей предписывалось сжечь и разорить не только Архангельск, но и уничтожить все русские поселения по Северной Двине. Этот удар должен был добить российскую экономику.

Северный Сусанин

Однако шведов уже ждали. Вопреки уверенности Карла XII, разгром под Нарвой не заставил Петра отказаться от своих целей – наоборот, после страшного поражения царь нашел в себе силы трезво взглянуть на его причины и со свойственной ему бешеной энергией приступил к воссозданию армии и реформированию экономики. В частности, понимая всю уязвимость торговли через Белое море, он распорядился «…у города Архангелского, на Малой Двинке речке, построить крепость на тысячу человек, чтоб в ней быть было удобно». Весной 1701 года строительство началось, и уже в конце июня – к моменту прибытия шведских кораблей – здесь стояли береговые батареи.

Любопытно, что шведы двигались под чужими флагами, их принимали за английских купцов, и поэтому без особых проблем эскадра дошла практически до Архангельска. Здесь они захватили русское рыболовное судно, на борту которого оказался помор и лоцман Иван Рябов. Его жестоко избили, и, под страхом немедленной казни, потребовали провести эскадру к порту – незваные гости не знали местных особенностей рельефа. Рябов согласился, но при этом вывел шведские суда прямо на мель, под пушки береговой артиллерии. Захватчики увязли, начался бой, в котором у них не было шансов на победу. Один из попавших на мель кораблей шведы самостоятельно взорвали, второй – просто бросили. Потеряв в первом же сражении два из семи кораблей и поняв, что скрытно добраться до порта уже не удастся, шведский адмирал скомандовал отступление. Рябова вместе с другим русским пленником расстреляли, но в суматохе не побеспокоились добить. Сброшенный с судна, раненый корабельщик сумел добраться до берега – здесь его сначала посадили в крепость по подозрению в сотрудничестве с врагами, но уже осенью прибывший в Архангельск Петр I приказал освободить Рябова и щедро его одарить.

Импортозамещение по-петровски

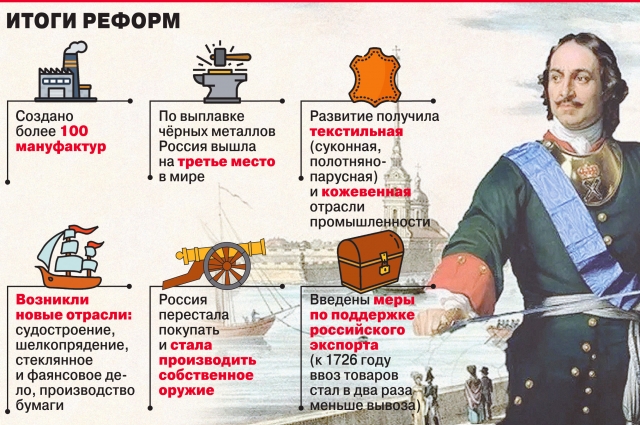

При этом царь не удовлетворился успешным отражением атаки, которая позволила сохранить связь с внешним миром. Петр огромными усилиями занялся тем, что в наше время назвали бы импортозамещением. Нет возможности привезти пушки из Европы? Значит, будем лить свои. С церквей снимали колокола, строили новые заводы. Нет возможности торговать с Европой из балтийских портов? Значит, надо отбить у неприятеля земли на Неве и построить на них новый город-порт, будущую столицу империи. Плоха и ненадежна армия, нельзя положиться на офицеров-иностранцев? Значит, нужно провести реформу вооруженных сил, а на командующие должности набрать и обучить новых русских офицеров. И так – по всем направлениям, от торговых операций до строительства собственного флота.

Результат был, по историческим меркам, в кратчайшие сроки. В 1703-м появился Санкт-Петербург, в 1704-м русские взяли прежде неприступную Нарву, а в 1709-м шведскую армию и союзных Карлу XII запорожских казаков под Полтавой разгромили русские войска. Таким образом катастрофическое поражение и экономические тяготы стали для России импульсом для бурного развития.

Фото: АиФ/ Вероника Такмовцева

Подписывайтесь на наш Телеграмм-канал – https://t.me/aifspb. Обсудить публикации можно в нашей группе ВКонтакте – https://vk.com/aif_spb.

Жертвы русофобии? Изменилось ли отношение европейцев к экспатам из России

Жертвы русофобии? Изменилось ли отношение европейцев к экспатам из России  Спрос в аптеках подскочил. Что будет с лекарствами в Петербурге?

Спрос в аптеках подскочил. Что будет с лекарствами в Петербурге?  Разрушим сокровище нации? В Петербурге могут снести 17 исторических зданий

Разрушим сокровище нации? В Петербурге могут снести 17 исторических зданий  Окно в Европу захлопнули. Как антироссийские санкции повлияют на Петербург

Окно в Европу захлопнули. Как антироссийские санкции повлияют на Петербург